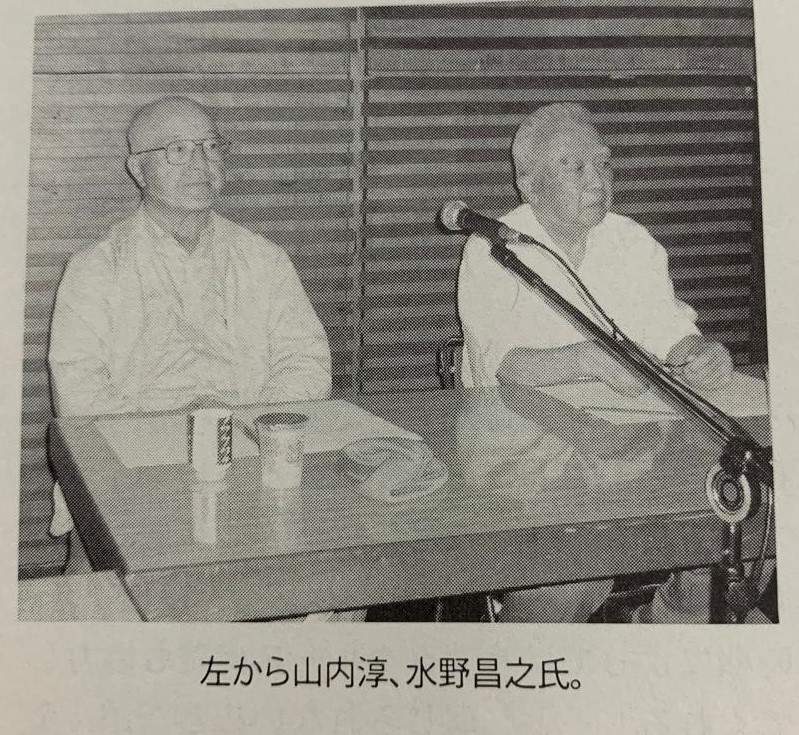

在りし日の山内淳元文協会長

ブラジル日本文化福祉協会 – 文協の第8代会長(1991年4月~1999年3月)で、終身評議員の山内淳氏が、8月16日にお亡くなりになられました。

92歳でした。

翌17日、ご家族とごく近しい親戚およびご友人によってアルファビーレ墓地に埋葬されました。

初七日法要は行わず、四十九日法要は未定。

文協初 日系二世の会長就任

1957年の大学在学中から柔道スポーツ連盟と文恊に積極的に関与、文恊では長年にわたり委員や理事として活動し、1991年、二世で初めて会長に就任し新時代へのスタートを切ったのが山下淳氏でした。

そんな山内元会長は1931年9月20日、サンパウロ州アラサツーバに生まれました。

1959年に、マッケンジ大学工学部電気科および土木科を卒業し、1984年にはアソシアダス・ド・イピランガ大学の会計科を卒業。

1960年から1966年まで日立製作所サンパウロ駐在員事務所に勤務。

1966年に、ボビエル・エンジニア・インスタラソンエス会社を共同経営者と設立し、電気・水道・電話工事業に携わりました。

1973年、日本の協和電設と合弁でボビエル・キョウワ株式会社を設立し、社長に就任。

1990年からは同社の経営審議会会長および、サンパウロ州建設工業シンジケートの理事に就任。

写真:2015年12月17日文協創立60周年記念式典で功労賞を受賞した山内淳元文協会長(左)と故原沢和夫氏

1991年に、文協の会長に就任してすぐ、「対日系社会」「対日本との交流」「対ブラジル社会での活動」という3本柱の指針を提唱、文恊の活動を見直す必要性を強調し「将来計画委員会」を設置しました。

また急速に世代交代が進み年々低下傾向にあるといわれる日系団体の現状を打破するため、日系社会に内在する問題を討議する「日系団体代表者会議」開催を始め「サンパウロ市内の日系団体代表者会議」 「地域活性化巡回相談会」などを次々に実施。

この一連の会議の結果が「全伯日系団体連合会」結成に繋がっただけでなく、1996年に初開催した「全伯日系青年リーダー会議」はそれ以降現在に至るまで、文協が毎年開催する重要なイベントの一つとなっています。

また日系団体が内包する諸問題に真正面から向き合った「出稼ぎ現象に関するシンポジウム」は大きな反響を呼び、二世、三世の日系社会離れや、出稼ぎ現象で空洞化する「日系社会の未来を考えるシンポジウム」の開催に繋がりました。

その他、在任期間中に文恊内に初級日本語講座を開設。

1996年橋本龍太郎内閣総理大臣の来伯時には、現在の日系社会が最も必要としているものとして日伯学園建設の必要性を訴えました。

この学園構想に橋本総理は強い関心を示し、カルドーゾ大統領とのトップ会談の席上で総理がブラジル政府の協力を取り付けるなど、異例の対応によって急速に具体化へ向けて発進することとなりました。

文協創立40周年を迎えた相場真一会長時代に計画された「総合スポーツ・センター」構想が大きく進展したのも1996年でした。

これは国士舘大学が日本のバブル経済崩壊に準じて一切の海外経営を清算、経営を日本国内だけに絞ろうとしていた時期と、文協が同センターを譲り受けたいという希望が合致して話が具体化、山内元会長らの交渉の末、無償譲渡の決定がなされました。

また1997年天皇皇后両陛下ご歓迎委員会委員長としてイビラプエラ体育館において盛大な歓迎式典を挙行、その重責を果たしました。

こういった数々の功績が認められ、2003年には、日本政府より「勲四等瑞宝章」が贈られました。

文協創立50周年記念座談会『文協の50年を振り返る』より

文協が創立50周年を迎えた翌年の2006年2月11日に、文協貴賓室にて「文協創立50周年記念座談会『文協の50年を振りかえる』」を行いました。

その座談会に、元文協会長として出席した山内氏の発言を以下抜粋します。

テーマ①:創立当時の日系社会の状況や会員になられた動機について

私が文協と関係したのは、1957年です。

大学生だった私は、頼まれたわけではないのですが、いったい日系の大学生、 あるいは卒業生がどれほどいるのかという興味を持っていたので、 日本移民 50周年の一環として、その調査をしたら面白いのではないかと思ったんです。

それでリベルダーデ街九〇番六階にあった文協の事務局に、 事務局長の藤井さんを訪ねて話すと、 面白い、 君やれよ・・・ということで、 友人を誘って各大学の調査をはじめました。

その結果は一応纏めて、 1年後か2年後に文協に提出しましたが、 これが文協との付き合いのはじまりで、それ以来関わってきております。

テーマ③:日系社会の変遷と今後の展望など

日系社会の変遷ということで、 特に感じた点は、私が会長になった91 年代から、各地域との懇談会や座会を出来るだけやるようにしました。

と同時に、 各団体から文協活動に対する意見書を出してもらった中で、日系社会が変わってきていることを感じましたが、90年祭典や天皇・皇后両陛下の歓迎のためにリッファを持って、 サンパウロ州内ほとんどを廻って、如何に日系社会が、それぞれ変わってきているかを切実に感じました。

その感じたなかで一番のポイントは、やはり地方では、当時は日本人会の意見が強かった頃ですが、 大きな地域、 アラサーバとかノロエステをのぞけば、 地方では2世、3世が中心になった団体、 あるいはクラブ的な団体で、行事としては、文化的なものは少なくなって、 大きな行事としては盆踊りがあり、これはリベロン・プレットからペレイラ・バレットに向かって7~8の日系団体が、 毎年1回、大きな盆踊りをやっています。

そういう娯楽的な行事が中心になってきている。

そうした変化のなかで文協は、従来通りの日本文化という名のもとで、 毎年同じことをナン 10年と繰り返してきているわけです。

これをなんとかもっと変えていく方法はないものだろうかと模索したのですが、どうしても日系人中心の行事になって、 ブラジル社会を巻き込んだ行事に発展させていく道筋がなかった。 見えなかった。

それが私の時代の悩みといえば悩みで、なんとか打開する方法はないかと考えたけれども、 サンパウロでの日系社会はまだ壁があって、そういう方面に手を広げる雰囲気ではなかったと言ったほうが良いかもしれません。

これからの文協の姿というものは、やはり、もっと視野をブラジル人社会に広げたものでなくてはならないと思います。

そういう意味で、先程ファピオさんが言いましたけれど、 日系のなかでは、ブラジル社会で活躍している非常に優秀な人たちが相当いるわけです。

そういう人たちが気持ち良くブラジル社会の同僚たちを呼んで来れるくらいの設備が欲しいということは、すでに10年以上前からわれわれは考えていたわけです。

日本移民 100周年に向かって、立派な建物を建てようという案が出たとき、 これは望ましいことだな・・・と、実は期待していたわけです。

勿論、土地が無いうえでの夢だったようで、いまのところでは実現性は難しいかもしれませんが、やはり日系社会、特にサンパウロは、中心をブラジル社会に広げようと思えば、そういうもっと立派な建物を準備する必要がああると思います。

文脇のこの建物をなくすという必要はないと思いますけれども、別にそういう設備を持つべき時代に来つつあるのではないかと思います。

それがあって、 はじめてブラジル人社会のなかの文化協会という将来を期待するというわけですが、そこまでいってくれれば良いなと言うふうに、思っています。

山内元会長は、パンデミック前は、時々文協事務局に立ち寄られることがありました。

その際は必ず私たち従業員へ、お饅頭のお土産を忘れない方でした。

パンデミック後は、事務局に来られることもなくなりましたが、今年に入ってから、リベルダーデから引っ越すから文協に来るのはこれが最後、と、介護者に付き添われ杖をつき、ゆっくり、ゆっくり歩きながら、文協大講堂などを目に焼き付ける山内元会長の姿がありました。

長い間、本当におつかれさまでした。

心より、ご冥福をお祈りいたします

関連記事 ブラジル日報 ■訃報■ブラジル日本文化福祉協会元会長 山内淳